Incontro con Marco Praloran

Credo di dovere a Marco Praloran, il mio primo maestro, il sentimento dell’estensione e il desiderio di misurarla e percorrerla, di starci dentro e di passarci attraverso, di associare le costruzioni umane, l’azione e le cose, allo spazio e al tempo, cioè a questioni di ritmo.

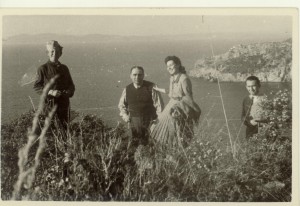

Non si tratta di immensità né d’oltrecielo. Non era, almeno non nei momenti trascorsi insieme, primariamente questo ad attrarre Marco. Certo lo affascinava l’apertura del paesaggio. Ricordo purtroppo solo una minima parte di quello che disse guardando giù, fu del resto la più lunga delle confessioni che mi fece, durante il nostro ultimo itinerario di una certa lunghezza, in aereo due anni fa, da Venezia a Francoforte, era dicembre poco dopo l’alba. Tuttavia, non credo fosse questa la radice della fascinazione, del resto lui non era uomo da aereoplani, e non credo gli interessasse molto più, almeno non come oggetto primo e immediato, l’indagine dei livelli ulteriori.

* * *

Cos’è l’estensione, estensione di cosa, cosa la rende tale. Ecco le questioni con cui tornavamo a casa o in biblioteca dopo i suoi corsi di Stilistica e metrica italiana in aula Folena, grazie a cui riuscivano meglio e più facili, con coinvolgimento più profondo e personale, gli esami di letteratura o di storia dell’arte. Era, in effetti, un concetto legato generalmente alla percezione, soprattutto visiva e psicologica, che dunque cominciava – mi viene un paragone che penso le letture di Marco non smentiscono – alla maniera del Warburg Institute, da un fatto culturale e di lunga durata.

Il soggetto sta al centro, nel senso che ne è l’origine e insieme il luogo di proiezione, e però questo, la posizione del soggetto e i suoi tracciati, era reso possibile da una forma, da un limite oggettivo, una recinzione o anche solo un insieme di direzioni potenziali e di direzioni non possibili.

Libertà e oggettività, non opposte e alternative, ma una generata dall’altra, insieme e disgiuntamente. Marco insisteva molto su questa intuizione che non avevo mai sentito, fino ad allora, spostare così al cuore del problema stilistico ed enucleare con tanta chiarezza e decisione. Erano le sue lezioni su Petrarca, mi pare di ricordare nel 2001, si trattava in realtà di una supplenza: ripeteva il concetto dantesco dell’eccellenza dell’endecasillabo, superbissimum carmen tam temporis occupatione quam capacitate sententiae. Sentivo queste parole per la prima volta. La grandezza di Petrarca, il suo vertiginoso confronto con la concezione dantesca della forma e dello spazio metrico, era, dal punto di vista di Marco, stata anche quella di conferire piena espressione a questa estensione, tutta interna e soggettiva, non in quanto ‘personale’ ma in quanto radicalmente nuova. Lungamente perseguita ed eminentemente controllata, intellettuale al sommo grado: soprattutto, questo era la novità, al cento per cento sperimentale e audacissima. Così ho conosciuto Marco, da questo punto in poi.

* * *

Ho realizzato solo in seguito che in tale estensione-intensità, tutta lirica – occupante un lasso di tempo cioè un enunciato, breve o brevissimo se considerato in termini meramente cronici – Marco viveva molto concretamente gli accadimenti quotidiani, spesso in oggetti e relazioni minime, frammenti di avventura paesana, gazzese, a volte avventura amorosa.

Ad essa faceva da contrappunto l’estensione-estensione, se si può dire così, per esempio della lettura di romanzi o dello sport, e anche delle amicizie e affetti.

Conobbi subito dopo, all’inizio leggendo i suoi saggi, il rapporto di Marco con la narrazione, un rapporto antico e molto legato, come quasi tutto quello che muoveva Marco, all’amicizia con Paolo Gagliardi. Legato, più in generale e in maniera costante, a tutte le stagioni della vita e ai momenti della giornata. È cosa risaputa, se non altro perché ne raccontava dei pezzi a tutti, spesso identificando personaggi e persone reali, che Marco ha percorso praticamente tutta la narrativa occidentale, Russia ovviamente compresa. Paolo nella prima adolescenza aveva già letto Pulci e Boiardo e, nelle pause di interminabili matches a tennis, gli fece scoprire i poemi quattro-cinquecenteschi in ottava rima.

* * *

Forse per farmi cambiare di ritmo di studio e scrollarmi di dosso il tipo di lettura tipicamente studentesca che quasi tutti avevamo, mnemonizzante e sonnambulica, compitante e quasi mantica, mi suggerì i romanzi di re Artù.

Ne aveva letti una buona fetta, anche se non proprio tutti. Non era, del resto, un lettore sistematico né vorace in senso rablesiano; più che altro seguiva un’interiore esigenza, una pulsione esplorativa rispetto a tutto ciò che è raccontato, la vita consegnata al discorso e il modo in cui nel discorso è rivissuta daccapo.

Aveva letto, dicevo, quelli più importanti per i poemi cinquecenteschi, quelli cui fanno costante riferimento le Fonti del Rajna, per capirci: Lancelot en prose, Tristan en prose, Guiron le Courtois. “Sono bellissimi” (ancora Dante. Dante emergeva sempre da altro, per intima necessità di un percorso critico profondamente interiorizzato e divenuto semplice, apparentemente spontaneo), “ci vogliono quattro mesi per leggerne uno, nessuno li ha tradotti in Italiano.” Avrebbe voluto tradurre lui la Mort Artu, che gli capitò di ritenere “il capolavoro romanzo prima della Commedia”, a partire da una nuova edizione critica di cui allora si parlava come un evento abbastanza imminente. Lino conserva ancora qualche pagina di traduzione che era stata presentata o doveva essere presentata ad Adelphi.

Insomma, finii a studiare quelle cose lì per decisione sua, e sono rimasto a studiarle per l’incapacità di fare come lui e cogliere le occasioni buone per liberarmene almeno per un po’.

* * *

Non ci siamo mai frequentati moltissimo, lui del resto era sempre altrove, o avrebbe dovuto esserci cinque minuti dopo il suo arrivo, cioè mezz’ora in ritardo rispetto all’ora del nostro incontro – anche quando vissi a Lausanne con lui, per circa un mese la prima volta e due la seconda, andava e veniva costantemente, e non solo dall’Italia.

Nel tram, alla mattina, parlavamo dei personaggi arturiani, per me si trattava anche di lavoro, anzi per entrambi, ma con Marco non sono mai riuscito davvero a lavorare, era soprattutto un lavoratore solitario. All’occorrenza sapeva chiudersi in una specie di cerchio magico, in un nucleo di solitudine impenetrabile: da qui il senso generale, non di mistero questo mai, ma di incertezza rispetto alle sue attività. È vero, Marco favoleggiava di sé come di chiunque altro, a ma anche gli altri prendevano gusto a favoleggiare di lui. Ognuno del resto era convinto di avere con lui un rapporto specialissimo, era l’impressione di confidenza e fiducia che accordava a chiunque gli andasse e spesso anche a quelli che non gli andavano per niente.

* * *

A lui piaceva Galeotto, che teneva insieme vari nodi tragicomici della sua vita (in effetti ne parla nel primo dei suoi romanzi), e ultimamente la Ginevra della Charrette, tanto più quando i suoi comportamenti erano gratuiti ed enigmatici; io tenevo invece per Galvano (più o meno in tutte le sue manifestazioni precedenti il Tristan en prose, in cui diventa un malfattore maniaco), come credo capiti alla maggior parte dei principianti.

Si passava quasi senza soluzione di continuità ai pianisti (Marco passava volentieri anche ai calciatori o ai boxers), un po’ tutti. Abbiamo fatto ascolti comparati, gli ultimi in quell’appartamento un po’ incongruo, nel palazzo del conte Cicogna (per una strana coincidenza in Contrà san Marco), in particolare di Richter Goulda Arrau. Amava, credo sopra ogni altro, Sviatoslav Richter, e di Richter quasi tutto, cioè il fatto che Richter avesse suonato qualsiasi spartito (alla Sala dei Giganti lo aveva ascoltato dal vivo negli Études-tableaux, “ma per amore suo, certo non di Rachmaninoff”), e al contempo “che non fosse attratto dalle integrali.” Ristrettissimo, quasi ascetico, il repertorio di Michelangeli, e infatti ammirato “ma solo quando tocca il vertice del suo virtuosismo”: altra esplorazione ‘verticale’ dell’estensione umana, avanzamento del suo limite oggettivo.

Pensavamo, prima che dovessi partire per gli Stati Uniti, a un pomeriggio sui quartetti, in particolare Haydn e l’ultimo Beethoven: “ci vorrebbe un piccolo sforzo per proteggere il sentimento della forma. Che disastro.” Eravamo a pranzo da Rocco, una delle gelaterie storiche di Padova poi divenuta bar-ristorante maggioritariamente per universitari, a un tavolo in cui si parlava di politica.

* * *

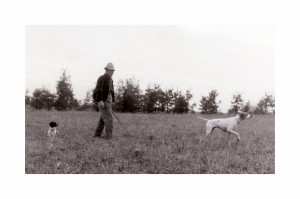

Agonismo, desiderio di superare il proprio limite interno e la difficoltà esterna, senso della competizione. Il godimento della macchina che funziona, che continua funzionare, a fornire lavoro e qualità di prestazione alla volontà, Marco era capace di una determinazione ferrea. Gli piaceva arrivare primo e lo ammetteva in modo schietto, quasi infantile. Ci teneva soprattutto in competizioni come la raccolta dei funghi a Belluno, le partite di biliardino a Gazzo, il tennis e sicuramente anche nell’amore e nella vita accademica, persino nelle questioni bancarie, anche se di questi aspetti, non essendo dei suoi coetanei, ho più che altro testimonianze indirette.

Ho un ricordo personale: il nostro intervento in occasione di un seminario ad Ascona. Come gli capitava, stava parlando a braccio e non era partito proprio benissimo, per motivi esterni che non vale la pena ricordare. Si accorse a un certo punto che il pubblico lo sfuggiva, era distratto e parlottava: cambiò passo, cambiò registro, come quando un ciclista capisce che non sta utilizzando i rapporti giusti della bicicletta (Marco era anche questo, ciclista e più in generale corridore).

Avevo gli occhi fermi sulle sue mani, ero un tantino deluso e demotivato perché poi avrei parlato io. Avvertii subito lo scarto: lui addirittura chiuse i pugni, via via più stretti. Il pubblico era ora tornato in suo potere, seguivano ogni singola parola e molti prendevano appunti; a quel punto, come giunto in cima, si concesse un istante di autocompiacimento: “Come dice il filosofo Adorno…”. Qui una pausa, mi fece pensare subito a certe pause teatrali che Richter diceva di aver imparato da Neuhaus. “Scusate, in questo momento non riesco proprio a ricordarmi cosa dice Adorno.” Ripresa tipicamente praloraniana.

* * *

Era incredibile, a tratti addirittura insolente, la serenità, la sua capacità di riportare tutto a una misura, spesso a una stessa misura. Poteva scordare qualsiasi cosa, i suoi occhi ridevano.

Le distrazioni, quotidiane e clamorose, esibite e ricordate in maniera impertinente, divenute quasi leggendarie presso gli amici, erano insieme manifestazione di questa equità, e anche una specie di ammissione dell’intermittenza della propria energia intellettuale e vitale, una sorta di buffa discontinuità della propria presenza qui e ora. Per certi versi questi svarioni lo difendevano, direi anzi che ne custodirono la libertà: nessuno avrebbe richiesto a Marco un lavoro di acribia, pazienza, esattezza. Sapevamo tutti che la somma delle percentuali nelle bozze dei suoi libri difficilmente faceva cento. Science avec patience, le supplice est sûr, lo aveva fatto divertire questa citazione da giovane mascalzone.

* * *

Con Marco l’erudizione – esattamente come la lettura – era legata al ritmo della scoperta, era fortissimo in lui il senso e l’esperienza del trapassare della conoscenza in altro, a volte si trattava anche di saggezza, di “accontentarsi che certe cose le si sono sapute a un certo punto”, il che, soprattutto nei primi anni della nostra amicizia, mi pareva avere, come la caccia e altre forme praloraniane di dedizione sfrenata al presente, qualcosa di localmente, venetamente, nietzscheano.

Un imprenditore veneto, di strana e quasi incongruamente complessa articolazione interiore, sarebbe diventato di lì a poco protagonista del suo secondo romanzo.

* * *

Libertà di percorsi culturali e critici, respiro e rilancio inesausto della lettura (rilettura periodica dei più grandi e più grossi: dai poemi cinquecenteschi e alla Recherche, la sua ultima esplorazione estensiva del romanzo di costume inglese, soprattutto Trollope), Marco ha associato alla critica e all’analisi dei testi e delle tradizioni la costante pratica di un registro speculativo, sempre sottotraccia per motivi sia di sprezzatura che di affabilità nei confronti dei propri studenti.

Non poteva sfuggire a nessuno, fin dalla prima ora di lezione, il dialogo con alcuni particolari momenti del pensiero secondonovecentesco: “alla fine i miei due maestri sono stati Adorno e Lacan.”

Questo è un punto fondamentale, che forse potrebbe sfuggire o comunque sembrare un aspetto marginale a chi non abbia frequentato i suoi corsi. Solo un esempio, ma è un esempio a partire del quale se ne possono rinvenire retroattivamente molti altri nelle scritture di Marco: l’impegno nel ricercare ed esprimere nei Fragmenta una complessità di pensiero, una profondità e potenza di discorso astratto, teoretico quasi, velata perché indistinguibile dalla soggettività; soprattutto il libero fluire del discorso, del soggetto nelle sue contraddizioni e discontinuità, nelle canzoni. Soprattutto nelle canzoni degli occhi. Sarebbe un Petrarca nuovo, lontanissimo, per intenderci, da quello continiano.

* * *

Marco ha scritto poesie in versi liberi, quelle che ho letto sono testi brevi o brevissimi con interlinea doppio e senza maiuscole, e due romanzi, che ha lasciato circolare fra gli amici, su cui ha messo al lavoro o lasciato lavorare conoscenti e a volte anche accettato consigli da sconosciuti, e che non ha mai pubblicato. Tutta materia che, insomma, non proteggeva e non conservava.

Amava ricordare il fatto che Giacomo Noventa per lunghissimo tempo avesse affidato i suoi testi unicamente alla memoria, alla fragilità dell’incontro con gli amici, della recitazione occasionale, primariamente per il rifiuto di prendere congedo dal testo, di sganciare il testo dalla poesia, da ‘quel che i versi non pol mai dar’. Nel caso di Marco persino quel pur esile e revocabile supporto, la memoria, mancava sempre in parte e spesso mancava del tutto, e certo gli scritti se ne volano non meno delle parole.

Tuttavia, come per i discorsi più campati in aria e le cose più strampalate c’è una speciale irreversibilità – non fosse che quel tanto di vita che passa nell’essere proferiti anche solo una volta, nel loro capitare così, casuale e pur necessario – credo che la loro traccia sia presente, la avvertiamo già ora, nelle cose e nella memoria.

Cambridge, 4 dicembre 2011